USB

UNIVERSAL SERIAL BUS の略で1996年に登場した、パソコン等において、様々な周辺機器を接続するための規格で、現代のパソコン周辺機器において最も普及したインターフェースとなっている。

IBM PC/AT互換機のPS/2コネクタからの置き換えが進んだほか、Appleにおいても従来のADBやSCSI(スカジー)などのポートを廃して1998年に登場したiMac(初代)からUSBが初搭載され、普及が加速した。

USBの各規格

| 規格 | 最大転送速度 |

| USB 1.0 | 12Mbps (1.5MB/s) |

| USB 1.1 | 12Mbps (1.5MB/s) |

| USB 2.0 | 480Mbps (60MB/s) |

| USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) (USB 3.2 Gen1x1) | 5Gbps (625MB/s) |

| USB 3.1 (USB 3.1 Gen2) (USB 3.2 Gen2x1) | 10Gbps (1.25GB/s) |

| USB 3.2 Gen1x2 | 10Gbps (1.25GB/s) |

| USB 3.2 Gen2x2 | 20Gbps (2.5GB/s) |

| USB4 Ver1.0 (Gen2x2) | 20Gbps (2.5GB/s) |

| USB4 Ver1.0 (Gen3x2) | 40Gbps (5GB/s) |

| USB4 Ver2.0 (Gen4x2) | 80Gbps(8GB/s) |

USB4は、2020年代の中核を担う規格と期待されている。2020年4月現在では対応商品は発表されていなかったが、2022年後半から2023年にかけて、徐々に対応製品(外付けストレージ等)が発売されはじめた。

USB 3.0~3.2 早見表

USB 3.0台は、バージョンが上がるたびに、旧版を再定義している為、下記のような関連性がある。

| USB 3.0 | = | USB 3.1 Gen1 | = | USB 3.2 Gen1x1(5Gbps) |

| USB 3.2 Gen1x2(10Gbps) | ||||

| USB 3.1 Gen2 | = | USB 3.2 Gen2x1(10Gbps) | ||

| USB 3.2 Gen2x2(20Gbps) |

USBの問題点・課題

USBは、その汎用性からもっとも普及した規格であるが、USB 3.0以降何度も規格を再定義しており、対応するケーブルの購入には注意する必要がある。また、対応しているケーブルでも、品質が低いものは十分な性能がでなかったりするなどの問題もあり、混乱した状態であるとも言える。USB4 の登場で、規格対応ケーブルの選択肢が整理されることが期待される。

また、USB 3.0以降は、ノイズ対策などがしっかりしたケーブルの選定が必要となるため、安いからと言って安価なケーブルに飛びつくと、データの転送エラーや、無線など他の通信機器への干渉などトラブルの原因になる恐れがあると考えられる。

下記Thunderboltの項目でも説明しているが、2021年11月現在では、Thunderbolt4のケーブルがあれば、USB-Cのケーブルについてはすべて網羅できるので最低一本はあると便利であるといえる。

IEEE1394

IEEE1394の概要

IEEE1394は、1986年にAppleが提唱したFireWire規格を1995年にソニーやIBMなどと共同で規格として策定した高速インターフェース。様々な下記の一例のように様々な呼称がある。

- FireWire

- i.Link

- DV端子

USBの初期の最大転送速度の12Mbpsと比較すれば明確であるが、IEEE1394は初期の段階から圧倒的な高い転送速度を誇っており、特にAppleのMacやSONYやパナソニックなど代表的な家電メーカーのビデオカメラに搭載され、一般家庭にも普及した。

しかし、USBが特許使用料を無料(申請は必要)としたのに対しIEEE1394は複数の企業にまたがる特許技術となっている上、個別にライセンスを受けて特許使用料を払う必要があったために普及が思うように進まなかった。

1999年には、共同ライセンスプログラムが策定されて「複数企業にまたがる特許問題は解決」したものの、1デバイスあたり1ライセンスだったため、1企業あたり1ライセンスというUSBにはかなわなかった。

IEEE1394の各規格

| 規格 | 通称 | 最大転送速度 | 備考 |

| IEEE 1394-1995 | 400Mbps | 1995- | |

| IEEE 1394a-2000 | FireWire 400 | 400Mbps | 2000- |

| IEEE 1394b-2002 | FireWire 800 | 800Mbps | 2002- |

| IEEE 1394b-2008 | FireWire S3200 ※ほとんど普及せず | 3200Mbps | 2008- |

| IEEE 1394c-2006 | FireWire S800T ※ほとんど普及せず | 800Mbps | 2006- |

IEEE1394の問題点・衰退、Thunderbolt(サンダーボルト)の登場

IEEE1394推進の中核企業であったAppleも限界を感じて方針転換を実施。新たにThunderbolt(サンダーボルト)という規格をIntelと共同で策定し2011年に発表。この時点ですでに10Gbpsという高速な最大転送速度を実現した。

Thunderboltの概要

AppleとIntelが策定した規格。Mini DisplayPortとPCI Express2.0をベースにしてスタートした。当初から高速な最大転送速度を実現していた。表にも示されている通り、Thunderboltの大きな転換点は3である。USB Type-Cのコネクタを採用したこと、Thunderboltの仕様の無償公開により、従来では競合規格であったUSBが逆にThunderbolt 3をベースにしてUSB4を開発した。

コネクタの統一は非常に喜ばしいことではあるものの、ぱっと見た限りでは、Thunderbolt3、Thunderbolt4、USB-Cなど、対応がわかりにくいのである。「差して見ないと挙動がわからない」事が多々起こっているのである。

移行期に置いては非常にわかりにくいことこの上ないのだが、2021年11月時点では、Thunderbolt3と4、USB3と4、すべての仕様に対応できる「Thunderbolt4」のケーブルがあれば、ほとんどの仕様に対応できるとも言える。

この点の顛末はインプレスの記事が非常にわかりやすくまとまっているので参照されたい。

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1341762.html

Thunderboltの規格

| 規格 | 最大転送速度 | 備考 |

| Thunderbolt 1 | 10Gbps | 2011- Mini DisplayPort |

| Thunderbolt 2 | 20Gbps | 2013- Mini DisplayPort |

| Thunderbolt 3 | 40Gbps | 2015- USB Type-C |

| Thunderbolt 4 | 40Gbps | 2020- USB4への対応のみ |

| Thunderbolt 5 | 80Gbps | 2023/09/12 インテルから仕様詳細発表 |

Thunderboltの考察

規格策定については、AppleはIEEE1394、いわゆるFireWireで苦い経験を持つ中で、Thunderboltも、バージョン2までは再びその過ちをおかしてしまう危険性もあった。実際Thunderboltに対して「またAppleの独自規格か・・・」と心配したユーザは少なくない。そういう意味では、バージョン3での仕様変更は大英断だったと思われる。

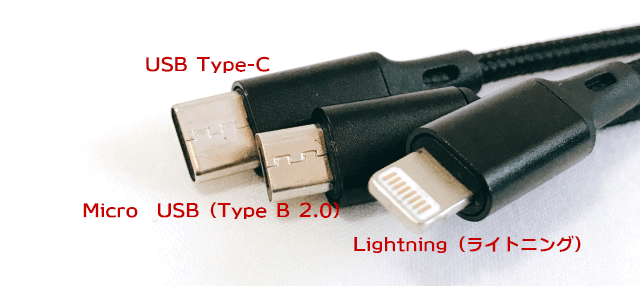

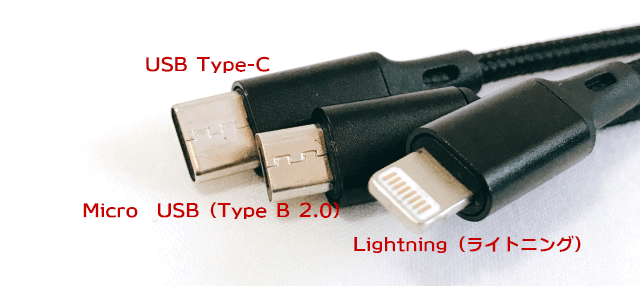

Lightning(ライトニング)

そんな、Appleの今もまだなお続く独自規格であり、Apple iPhone5以来、iPhone、iPadなどで使用されているLightning。表裏が無いことから、差し込み間違えて端子や金属部分を破損するような事態は少ない規格である。

ただ、コネクタそのものが貧弱で、ケーブルがすぐに傷んでしまう特徴を持つ。それ故に、純正品や、ライセンスの問題で正規ライセンス品の非常に値段が高い点から考えると極めてコストパフォーマンスの悪い規格である。どのみち壊れるならばと、正規ライセンス品ではない100円均一または格安品のLightningケーブルを使い捨てで利用するユーザも一定数いるようである。

AppleとIntelがThunderboltをUSB4と同じコネクタのType-Cを採用したこともあり、今後、iPhone・iPadのコネクタをThunderbolt4≒USB4(USB Type-C)に移行するのではという可能性も考えられるが、2020年4月現在では未定であった。

2021年9月15日に発表されたAppleのモデルチェンジラインナップのうち、iPad Pro、iPad Air ならびに iPad miniの3機種が、Type-Cに移行となった。Appleが業界内での規格統一への事実上の方針転換への第一歩とも考えられる。

同年9月23日、欧州委員会では、EU域内で販売される携帯端末の充電ケーブル端子の規格を、USBタイプCに統一する案を公表した際に、Appleは「端子を一種類に限定する企画は、技術革新が妨げられる」とコメントしていた。

2023年9月22日に発売されたiPhone15から、ついにiPhoneもすべてUSB Type-C コネクタに変更になった。ただし、Type-Cケーブルであっても、iPhone15は最大転送速度がUSB2.0規格で、iPhone15 ProとiPhone15 Pro MaxはUSB3規格で最大転送速度10GBとなっており、機種によって大きな違いがあるため、購入検討時は注意が必要である。